여기 아파트로 이사 왔을 때부터 알펜은 나를 ‘또래의 남자아이’라고 여기고 친구 하자는 둥, 우리집에 놀러 오겠다는 둥… 여러 번 나한테 말을 걸어왔다. 그 아이의 눈에 나는 남자아이인 데다 안경도 끼고 있고 피부도 하얗고 하니 뭔가 자기 마음에 들었던 모양이다. 처음 만났을 때, 나한테 몇 마디 하더니 허그해도 되냐고 물어서 그 녀석과 허그도 했다. 그 녀석과 내 키가 비슷하니 멀리서 보면 친구를 만난 것 같았을 것이다.

며칠 후에 외출하고 돌아오는데, 갑자기 저학년 초등학생 남자아이들 세 명이 우르르 몰려왔다. 같은 동도 아니고 저쪽의 E동, J동에 사는 아이들이다. 아이들의 눈에는 정말 반가운 친구를 대하는 듯한 기쁨이 가득했다. 나를 보자마자 자신들을 기억하냐며 이름부터 한 사람씩 알려준다. 이름들이 다 어렵다 보니 한꺼번에 귀에 들어오질 않았다. 나는 이 아이들의 나이가 제일 궁금했다. 나이를 물어보니 일곱 살, 여덟 살, 아홉 살이란다. 나도 내 나이를 알려주었다. “응, 난 열 살이야.”

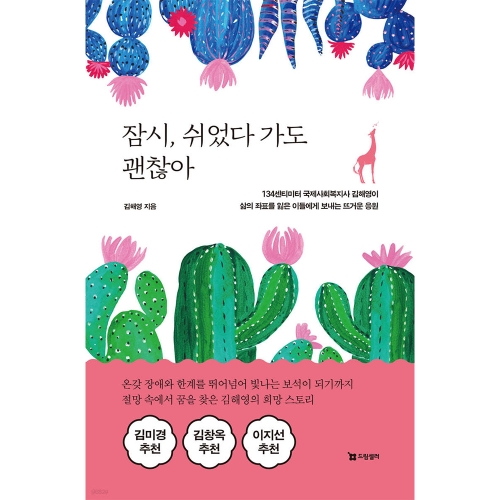

나는 이 아이들 때문에 정말 행복하고 기분이 좋다. 생각할수록 즐거운 마음이 올라온다. 나는 어린 시절 자라온 환경이 심란해서 어린아이의 그 즐거운 마음을 느껴볼 겨를이 없었다. 열 살 무렵부터 온갖 집안일을 했고 어린 동생들을 돌봐야 했다. 게다가 늘 싸우는 부모님 틈 사이에서 맞지 않으려고 도망을 다녀야 했다. 수십 년이 지나고 나서, 아프리카에서 이 아이들의 순수한 마음과 미소와 살가움이 기억 저편에 있는 열 살의 나, 해영이를 소환했다. 아주 짧은 시간이었지만 나는 그 아이들처럼 웃고, 그 아이들의 언어로 열 살처럼 말하고 있었다.

--- pp.45∼46

“유 아 쏘 뷰티풀!”

“유 아 쏘 큐트!”

이런 믿을 수 없는, 놀랄 만한 말을 학생들은 입에 달고 살았다. 나를 볼 때마다 입고 있는 옷이며, 신발이며 무엇이든 다 예쁘다고 해주었다. 웃는 것도 예쁘고, 키가 작은 것도 예쁘다고 했다. 동양인보다 비교적 체구가 큰 보츠와나 학생들은 조그마한 체구의 나를 귀엽게 보아주고 도와주어야 할 대상으로 여겼다. 나는 기꺼이 그들의 관심과 도움과 사랑을 받아들였다. 세상에, 내가 이런 사랑과 관심을 받다니. 나는 ‘아, 이런 사람들이 사는 곳이 있구나!’ 하고 감탄했다.

보츠와나 청소년들은 못생기고, 작고, 힘들게 천천히 걷는 나를 있는 그대로 보아주었다. 게다가 예쁘다고, 귀엽다고, 요즘 말로 애정하는 태도로 나에게 다가왔다. 여러 개의 기술 금메달을 따도, 뛰어난 기술자가 되어도 여전히 ‘척추장애인’ 범주에 갇혀 있던 나에게 아이들이 해준 이 말들은 내 인생에 큰 변화를 일으켰다. 어떠한 말로 내 어린 시절과 인생의 불행을 걷어 낼 수 있겠는가. 그 불가능에 가까운 일이 한국에서 멀리 떨어진 아프리카 사람들의 말에서부터 이루어지기 시작했다고 보아도 좋다

--- pp.53∼54

사람은 현실적인 어려움에 부닥치면 그것을 피하거나 숨어버리거나 모르는 척하거나, 가장 확실하게는 도망간다. 살아온 날들을 돌이켜 보니, 사람이 살아가는 중에 어떤 선택을 하든 괜찮다는 생각이 든다. 피해도 되고, 숨어도 되고, 모르는 척해도 된다. 내 경우는 도망쳤다. 또 생각해도 잘한 일이다. 사람들은 현실을 외면하는 태도를 두고 비겁하다거나 무책임하다고도 한다. 또한, 현실을 피하거나 모르는 척하는 사람들도 뭐라고 비난한다. 하지만 그런 외부 시선에 신경 쓸 필요 없다. 인생을 잘 살고 못 살고의 기준이 다른 사람에게 있지, 나에게 있는 것은 아니지 않나.

‘잘 못 살아도 돼, 그것도 잘 살게 되는 과정인 거야.’

이렇게 말해주는 사람들이 많이 있으면 좋겠다.

--- pp.107∼108

남수단의 톤즈는 이태석 신부의 삶의 자취가 완연한 곳이다. 천주교 신부지만, 한국인으로서 그의 삶의 흔적은 여전히 남아 위력을 발휘하고 있다. 톤즈에서 나고 자란 청년들이 한국에 와서 의사고시에 합격했다는 소식은 종교를 넘어 희망을 주는 소식이었다. 지난 7월 말에 남수단 현지 사업 책임자를 케냐 나이로비의 한 호텔에서 만났다. 그가 조심스럽게 전하는 현지 이야기는 ‘형편이 조금이라도 나아지면’ 바로 들어가서 해야 할 일이 많음을 깨우쳐주었다.

유치원과 초등학교가 문을 닫았지만 그곳 아이들은 어디에선가 자라고 있다. 청년들은 어떻게 해서든지 살아남으려고 애쓰고 있다. 남수단에서 비포장도로를 다섯 시간 가까이 달리면서 점심식사로 사 먹은 구운 옥수수는 잊을 수 없는 맛이 되었다. 내 인생을 살아가는 일이 우선이고 내 삶이 중요하지만 인생의 어느 시기에 잠시라도 고통과 어려움에 놓인 사람들을 위해 내 인생의 걸음을 잠시 쉬어 가면 어떨까 한다. 나는 직업으로 이 일을 하고 있지만 그 속에서도 또 다른 사람들을 위해 쉬어 간다.

--- p.177

“맞아요. 그렇게 일할 수도 있어요. 그렇지만 정말 중요한 것은 작은 일부터 시작해야 한다는 것이죠. 캄캄한 방에 들어가면 성냥 한 개비라도 찾지 않겠는가! 하는 말을 알고 있나요? 큰 것, 멋진 일, 위대한 일도 아주 작은 일, 가벼운 일, 멋지지 않아 보이는 일에서부터 시작된다는 의미죠.”

캄캄한 방에 들어선 자, 암울한 청년 시절을 보내는 자, 인생의 무의미에 봉착한 자, 누구에게든지 그 어둠과 전기가 없는 것을 탓하기보다 가장 필요하며, 가장 절실한 것, 성냥 한 개비를 찾아 작은 불빛을 만들어보는 수고가 필요하지 않을까. 돌이켜보면 하찮아 보이는 일들이 귀중하고 소중한 일을 지탱해주고 있다는 것을 알 수 있다. 많은 사람이 나처럼 이번 케냐 선거를 치르면서 성냥 한 개비를 찾아 촛불을 켰을 것이다. 내가 켜둔 촛불보다 케냐 사람들의 촛불이 더 밝게 빛났으리라고 믿는다.

--- pp.187∼188

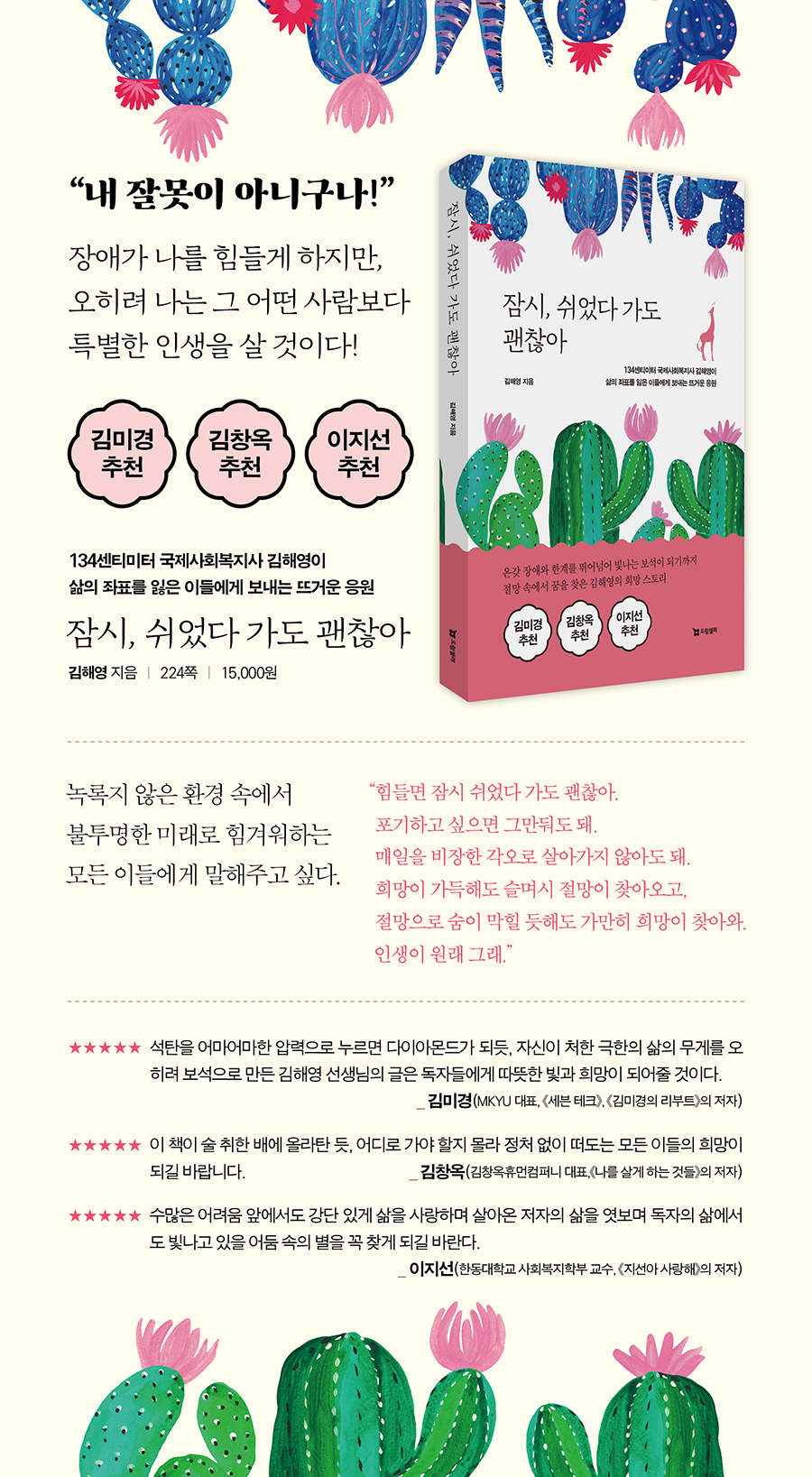

나는 인생의 첫 번째 베이스라인으로 ‘지금 살아 있는’ 것을 택했다. 두 번째 베이스라인은 ‘척추장애인’이란 사실을 받아들인 것이다. 여기서 시작하는 것은 그렇지 않은 사람들보다 불리하다. 하지만 그 때문에 내 인생을 지속해서 보다 나은 쪽으로 확장해올 수 있었고, 확대해가고 있다고 본다. 김해영이란 사람을 한 장의 삽화로 그린다면, 양쪽 다리에 ‘살아 있는 오늘 하루’와 ‘척추장애인’이란 무게추를 달고 터벅터벅 걸어가는 한 사람의 모습이면 좋겠다. 이 삽화에서 키가 작다거나 여성 혹은 남성을 따지는 것은 무의미하다. 모든 인간은 살아가는 동안 하루만큼의 무게에 해당하는 추를 달고 살고 있으니까.

살아가는 동안 장애인을 만날지도 모를 독자를 위해 부탁의 말을 붙인다. 역지사지다. 내가 그라면, 내가 그녀라면, 내가 그 사람이라면, 이라고 생각한 후에 말하라는 것이다. 그렇게 한다면 내가 들었던 그 험악한 말들이 이 사회에서 사라지지 않을까 한다. 결혼도 해야죠. 아기도 갖고요. 사랑도 해야죠. 할 수 있는 만큼 같이 해볼까요? 하고 싶은 일도 해봐야죠. 나는 이런 말들을 들으며 성장하지 못했지만, 지금을 사는 장애인, 예비 장애인, 장애아동을 둔 가족은 이러한 말을 들으면서 이 사회에서 살게 되길 바란다.

--- pp.198∼199